|

Магнитная лаборатория была создана в Московском университете в 1919 году в разгар Гражданской войны по инициативе профессора Владимира Константиновича Аркадьева (с 1929 года - члена-корреспондента Академии наук СССР)

|

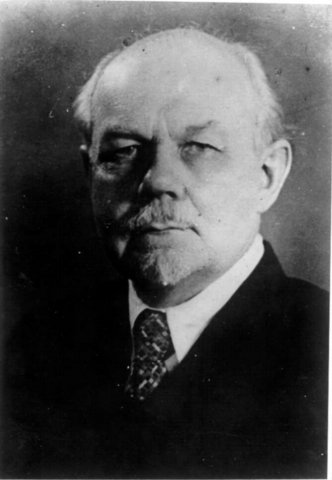

Владимир Константинович Аркадьев

1884 — 1953 |

Владимир Константинович поступил в Московский университет в 1904. Уже на первом курсе активно работал у профессора Умова. Занимался определением скорости распространения магнитных волн вдоль железных стержней. После прохождения физического практикума у профессора Соколова в 1906 получил предложение П. Н. Лебедева работать в его лаборатории. В конце 1907 Аркадьев обнаружил предел скорости намагничивания железа, за что получил премию Общества любителей естествознания (1908). В 1909 Аркадьев совершил поездку по странам Европы, а в 1913 участвовал в работе съезда по кинетической теории материи в Геттингене. В том же году побывал в Вене на съезде немецких естествоиспытателей, где познакомился с А. Эйнштейном, В. Х. Кеезомом, А. Зоммерфельдом, Х. Бушем и многими другими знаменитыми физиками.

В годы Первой мировой войны Аркадьев переключился на оборонные исследования в области противохимической обороны, для чего организовал Физико-химическую лабораторию. В 1918 Аркадьев возвратился в Московский университет и организовал в 1919 Московскую магнитную лабораторию (в 1931 преобразована в Лабораторию электромагнетизма им. Дж. Максвелла). С 1932 года В.К.Аркадьев – профессор Московского университета. В 1939 году он возглавил кафедру теоретической электротехники, которой и руководил до конца своих дней.Основные работы Аркадьева посвящены теории магнетизма. Обнаружено явление избирательного поглощения энергии переменного поля в ферромагнетиках, названное ферромагнитным резонансом (1913), и разработана теория этого явления. Введено представление о магнитной вязкости. Предложен обобщенный закон электромагнитной индукции. Заложил основы магнитной спектроскопии. В 1943 В. К. Аркадьев, исходя из теории скин-эффекта, указал возможность создания компрессора магнитного потока для получения сверхсильных магнитных полей. Создал школу физиков (Н. С. Акулов, А.А.Глаголева-Аркадьева, В. А. Карчагин, К. Ф. Теодорчик, Е. И. Кондорский, К. М. Поливанов, Ф. Ф. Панасенков, И. Б. Кирко, А.В.Перышкин, Р.В.Телеснин).

|

Николай Сергеевич Акулов

1900 — 1976 |

Магнитная лаборатория созданная членом-корреспондентом Академии наук В.К. Аркадьевым в 1919 году долгое время существовала за счет энтузиазма руковолителя и его учеников, не получая практически никакой поддержки, за исключением помещений, предоставленным московским университетом. С 1923 года она стала получать финансовую помощь от ВЭИ ВСНХ а с 1926 года напрямую стала финансироваться главнаукой поскольку работы лаборатории получили международную известност ь и признание. Основными направлениями работы лаборатории были: развитие теории электромагнитного поля (введено представление о комплексном характере магнитной проницаемости, предложены методы рассчета потерь на индукционные токи, получены законы отражения электромагнитных волн от ферромагнитных поверхеностей), общей и магнитной спектроскопии (зависимости магнитной проницаемости о частоты электромагнитных волн); по магнитостатике, магниторелаксайции и магнитострикции (рассчитаны размагничивающие факторы для тел цилиндрической формы и предложены приемы вычисления параметров электромагнитов, получены выражения, определяющщие скорость намагничивания и размагничивания железных и никелевых проволок, исследована связь магнитострикции с параметрами гистерезиса); по электрическим колебаниям (предложен метод и устройство для генерации ультракоротких волн, разработаны методы измерения параметров электромагнитных волн).

Особо следует отметить семинары организуемые в магнитной лаборатории. На них юдокладывались результаты полученные сотрудниками и аспирантами лаборатории, обсуждались научные публикации иностранных ученых. Выступление на семинаре В.К.Аркадьева стало показателем высокой квалификации докладчика. Многие иностранные по своей инициативе стремились посетить Магнитную лабораторию.

В июле 1930 гда в Университете проходит реорганизация -факультеты университета были преобразованы в отделения, при этом на базе физико-механического факультета были организованы механическое , физическое и астрономо-математическое отделение. А в декабре 1931 года на физическом отделении появляется первая в СССР кафедра магнетизма. Профессором этой кафедры, её руководителем по рекомендации В.К.Аркадьева назначается Николай Сергеевич Акулов. Вместе с ним на кафедре с момента её основания были Е.И. Кондорский, Н.Л. Брюхатов, К.П. Белов, Д.И. Волков, М.В. Дехтяр, Д.Р. Фаденев, М.А. Грабовский и др. Когда в апреле 1933 году в университете восстановилась факультетская система, кафедра магнетизма вошла в состав физического факультета

Только за первый год существования кафедры магнетизма Н.С. Акуловым и его учениками были заложены основы общей теории кривой намагничивания моно- и поликристаллов, теория гальваномагнитного и гальваноупругого эффектов, теория магнитострикции. В последующие годы на кафедре был выполнен ряд фундаментальных работ по ферромагнетизму: были заложены основы общей теории кривой намагничивания монокристаллов и поликристаллов, произведены исследования в ферромагнитной анизотропии, дан расчет ряда весьма важных эффектов в ферромагнетиках на основе новой статистики областей спонтанного намагничивания, создана теория гальваномагнитных и гальваноупругих эффектов и пр.

В 1939 году блестяще защитил докторскую диссертацию будущий преемник Н.С. Акулова на посту заведующего кафедрой магнетизма Е.И. Кондорский. К этому времени кафедра магнетизма МГУ и магниитная лаборатория при Институте физики МГУ стали центром исследований по магнетизму и школой подготовки высококвалифицированных кадров.

Во время Великой Отечественной войны кафедра вместе со всем университетом была эвакуирована сначала в Ашхабад, а затем в Свердловск. После 1943 года университет вернулся в Москву. После войны число студентов стало снова увеличиваться и к 1947 длостигло довоенного уровня. Вернулись из армии многие сотрудники, и коллектив кафедры под руководством Николая Сергеевича продолжал увлеченно заниматься наукой. Были защищены многие диссертации будущих известнейших магнитологов СССР.

Однако в 1953 году ситуация в стране стала напряженной. Смерть И. Сталина и последующий затем арест и расстрел в декабре 1953 года Л.Берия привели страну в состояние ожидания перемен. Этим попытались воспользоваться противники Акулова. На кафедру магнетизма как и на физический факультет зачастили комиссии. В разгар переезда университета в новое здание вышло постановление ЦК КПСС от 5 августа 1954 года "О мерах по улучшению подготовки кадров физиков в Московском государственном университете". В результате были смещены с должностей декан физического факультета проф.А.А. Соколов и зам. декана по науке доц. Ф.А. Королев, а профессора Н.С. Акулов и В.Ф. Ноздрев были уволены из университета. Про Николая Сергеевича было написано что он "мешал организации деловых отношений ученых Университета с учеными Академии наук СССР"

Николай Сергеевич был вынужден оставить родной Московский университет и кафедру, которую он создал и превратил в известнейшую школу магнитологов. (Подробнее о Н.С. Акулове можно прочитать в книге Н.С. Перова "Николай Сергеевич Акулов".)

С 1954 по 1987 кафедру магнетизма возглавлял профессор Евгений Иванович Кондорский. В Московском Университете читал курс лекций «Физика магнитных явлений», «Зонная теория магнетизма», «Физика твердого тела», «Квантовая теория твердого тела».Награжден орденом Трудового Красного Знамени в 1951 г. Лауреат Государственной премии СССР в 1984г. (За цикл работ «Магнетизм и электронная структура редкоземельных и урановых соединений» опубликованных в 1959-1982г.г., полученные результаты заложили физические основы для целенаправленного поиска новых высокоэффективных материалов для радиоэлектроники и вычислительной техники).

|

|

Проф. Е.И.Кондорский является основателем теории микромагнетизма. Он впервые сформулировал критерий абсолютной однодоменности, открыл новые квазиоднодоменные состояния микрочастиц. Построил теорию коэрцитивной силы и кривых намагничивания. Развил теорию аномального эффекта Холла и создал теорию аномального эффекта Нернста-Эттингсхаузена. Установил связь этих эффектов с топологией поверхностей Ферми. Выдвинул идею латентного антиферромагнетизма для решения инварной проблемы, включая объяснение магнитной анизотропии и антиферромагнетизма хрома. Инициировал развитие работ по магнетизму биологических микрообъектов, клеток, клеточных фрагментов и модельных аналогов биологических клеточных мембран.

Проф. Кондорский Е.И. участвовал в разработке средств защиты военно-морских кораблей от магнитного минно-торпедного оружия противника. С его участием была разработана серия электромагнитных приборов для авиационной промышленности и производства бронебойных снарядов.

Докторская диссертация защищена по теме «Процесс намагничивания и гистерезис ферромагнетиков в области малых и средних индукций»

Е.И.Кондорский является автором около 400 научных работ, пяти монографий и учебников по магнетизму.

Под его руководством защищено более 16 докторских и около 40 кандидатских диссертаций. За годы его руководства была создана и заняла лидирующие позиции в мире школа магнитооптики, которую возглавлял профессор Георгий Сергеевич Кринчик.

С 1987 года по 2013 год кафедру возглавлял профессор Анатолий Владимирович Ведяев.

|

Ведяев Анатолий Владимирович

род. 1940 |

В Московском университете он читает курсы для студентов и аспирантов – магнитологов: «Физика магнитных явлений», «Избранные главы теории магнетизма», «Электронная структура и свойства сплавов переходных металлов».

Область научных интересов: физика магнитных явлений, физика конденсированного состояния вещества. Анатолий Владимирович является одним из создателей основ теории неупорядоченных систем. Его работы послужили основой для создания теории электронной структуры и кинетических свойств неупорядоченных сплавов переходных и редкоземельных металлов. В теории сверхпроводящего состояния им исследовались механизмы сверхпроводящего спаривания в сильно скоррелированных системах. В последние годы областью его научных интересов является теория магнитных нано- и гетероструктур, обладающих уникальными магнитными свойствами, такими как гигантское магнетосопротивление и гиганское туннельное магнетосопротивление. Под его руководством на кафедре магнетизма проводятся теоретические и экспериментальные исследования статических и динамических свойств этих систем. В рамках предложенной им теории были предсказаны новые квантовые эффекты, которые впоследствии получили экспериментальное подтверждение. Его подход позволил предложить квантовое устройство, которое может быть прототипом так называемого «кубита» - элемента для создания квантового компьютера.

Под непосредственным руководством профессора А.В. Ведяева было выполнено семнадцать кандидатских диссертаций и пять докторских диссертаций. Анатолий Владимирович является основателем школы, занимающейся изучением транспортных свойств магнитных и композитных материалов.

А.В. Ведяевым опубликовано более 150 научных работ, в том числе монографии: «Фазовые переходы и электронная структура сплавов» (соавт. О.А. Котельникова, М.Ю. Николаев и А.В. Стефанович, 1986) и «Явления переноса в неупорядоченных ферромагнитных сплавах» (соавт. А.Б. Грановский, О.А. Котельникова, 1992).

С 2013 года кафедру возглавляет профессор Николай Сергеевич Перов.

С первых лет своего существования кафедра магнетизма активно сотрудничала с зарубежными магнитологами. Сотрудники и выпускники кафедры работали в Германии, Чехословакии, Венгрии, на Кубе. В настоящее время кафедра магнетизма активно занимается научными исследованиями в рамках договоров о сотрудничестве с университетами Франции, Японии, Кореи, Германии, Италии, Испании. Сотрудники кафедры принимали участие в выполнении различных международных грантов: INTAS, МНТЦ и др.

Сотрудники, аспиранты и студенты кафедры магнетизма неоднократно принимали участие в организации Всероссийской школы-семинара «Новые магнитные материалы микроэлектроники», кафедрой уже семь раз был проведен Московский международный симпозиум по магнетизму, в котором принимают участие до тысячи магнитологов со всего мира.

|